永田塾では読書感想文指導も得意としています。読書感想文が嫌いで「あらすじ」しか書けなかった生徒さん達にも「初めて自分の言葉で作文を書くことができた」と喜んでいただいています。

「伝いたいこと」があれば文章を書けるようになる

文章を書くのが苦手な人は多いと思いますが、一番の原因は「伝えたいことがないから」です。テクニックはあまり重要ではありません。「書きたいこと」「どうしても人に伝えたいこと」があれば自然に筆が進むようになります。作文指導をする際に軽視されがちな点ですが、ここを改善するだけで文章を書くことが上達します。

そうは言っても中高生で「伝えたいこと」がある人は多くはありませんので、本のテーマを決めて、それに対する「自分が伝えたいこと」を機械的に決めます。

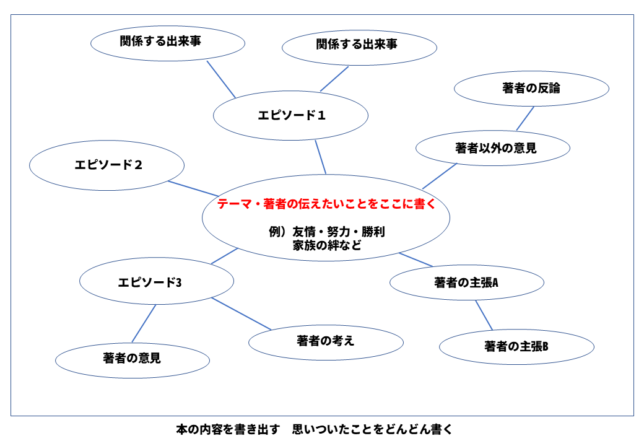

まずは本のテーマを決める

著者がどういうテーマで書いたかではなく「私がどういうテーマで読んだか」という視点で決めます。難しく考える必要はありません。週刊少年ジャンプなら「友情」「努力」「勝利」がテーマです。凝ったテーマにするよりも、ありふれたテーマのほうが共感を得やすいので、深く考える必要はありません。

自分の主張を決める

テーマを決めたらそれに対して「自分はどうしていきたいか」を決めます。自分の気持ちを正直に書く必要はありません。テーマが勝利なら「〇〇の大会で勝ちたい!」、努力なら「〇〇を頑張っていきたい」、友情なら「友達を大切にしたい」というように、テーマに対して機械的に決めればOKです。これも深く考える必要はありません。簡単な目標の方が共感が得やすいです。

本の魅力を表現する方法

本の魅力を伝える方法は色々ありますが、「本を読むことで、本を読んだ人の意識がどう変わったか」を表現することで、簡単・確実に伝えられます。感想文を読んだ人が「この本を読んだ人がこんな風に変わったんだ」「この本には人を変える力があるんだ」と思わせられれば成功です。

あらすじをダラダラ書いただけでは本の魅力は伝わりませんし、感想を書いたとしても、単なる感想では本の魅力は伝わりません。

「本を読んで何が変わったか」を表現するのは難しそうですが、やり方は簡単です。読書感想文の最後を先ほど決めた「~していきたい」で終わらせるだけです。

文章全体の大まかな流れは、

「私はこの本を読んで〇〇のように感じました。だから、私は××していきたいと思います。」

となります。

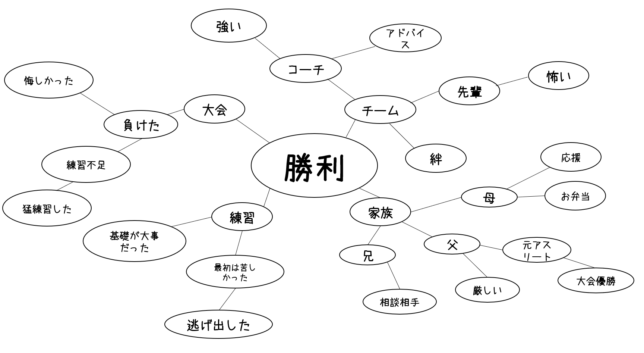

マインドマップを2枚作成

テーマと自分の主張を決めたら、本の内容を元にマインドマップを作成していきます。A3くらいの大きな紙を使うと書きやすいです。

自分で決めたテーマを中心に書き、関連する項目を枝分かれさせながら書いていきます。

深く考えないで、思いついたものをどんどん書き出していきます。

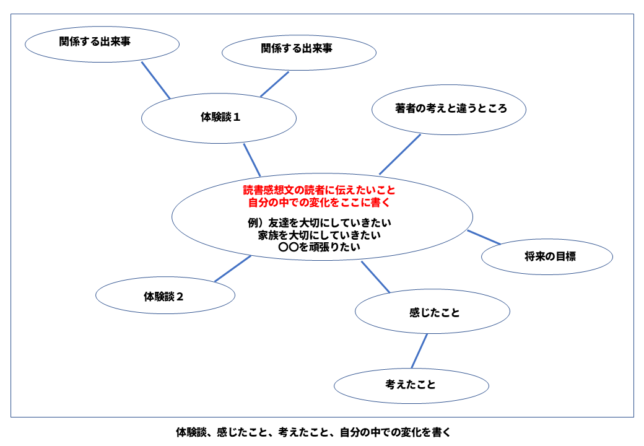

本の内容がまとまったら、「自分の主張」を中心とした2枚目のマインドマップを書いていきます。マインドマップには、自分の体験談を必ず入れるようにしましょう。体験談は「いつ」「どこで」「誰と」「何をした」がはっきりわかるものがよいです。

原稿用紙1枚で書いてみる

いきなり原稿用紙1枚を書くのはハードルが高いので、まずは原稿用紙1枚にまとまるように書いてみます。最初に体験談から書くと書きやすいのでおすすめです。

書き出しに困ったら「私が中学〇年生の時」のように「いつ」から入ると書きやすいです。

体験談 → 本の内容に触れる → 感じたこと、考えたこと → 自分の主張

という流れで書きます。

さきほど作ったマインドマップを見ながら書いていき、最後は「~していきたい」で終わるようにします。

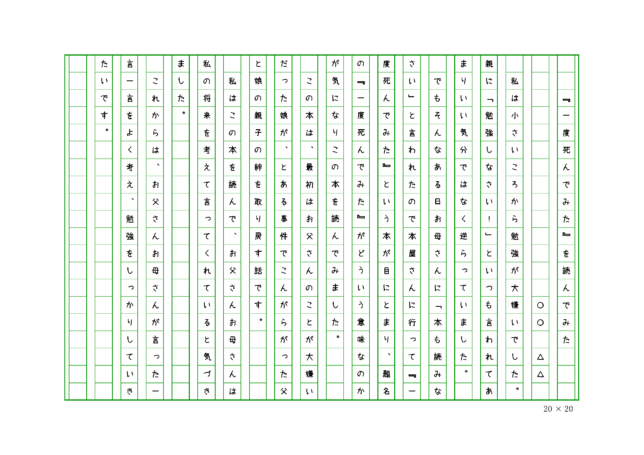

↓実際に生徒さんが書いたものです(一部校正済)。

「今まであらすじしか書けなかったけど、初めて自分の言葉で文章が書けた」と喜んでいました。初めてとは思えないくらい上手に書けています。文章全体が太い一本の筋でつながって言えるのがおわかりでしょうか。人に伝えたいことがあると、筋の通った明快な文章を書きやすくなります。

原稿用紙〇枚に増量する

ここまでできたら後は難しくありません。関係のあるエピソード、本の内容などを追加するなどして、量を増やしていきます。個人的には原稿用紙1枚で十分だと思いますが、学校からは〇枚以上と指定されることが多いので頑張って増量しましょう。

読書感想文が読解力の向上のきっかけに

読書感想文は面倒な宿題ですが、ちゃんと向き合って取り組めば読解力の向上につながります。これまでは漫然と国語の読解問題の本文を読んでいたかもしれませんが、「筆者が何を伝えたいか」を意識して読めるようになれば設問にも答えやすくなります。どうやったら「伝えたいこと」が伝えられるかを考えることで、著者の論理展開を理解する手助けにもなります。

お気軽にお問い合わせください。080-9217-3680

お問い合わせ